党委副书记李可心一行赴长春考察校园文化建设

(通讯员 林安桐)10 月 28 日,我校党委副书记李可心一行走进长春水文化生态园、长拖 1958 文创园、新民大街,在自主探访与沉浸式体验中,与城市文化深度对话,收获了一系列贴合职教特色的校园文化建设学习成果,为学校文化育人工作注入新思考。

一、从 “旧物焕新” 中,学到文化资源活化的巧思路

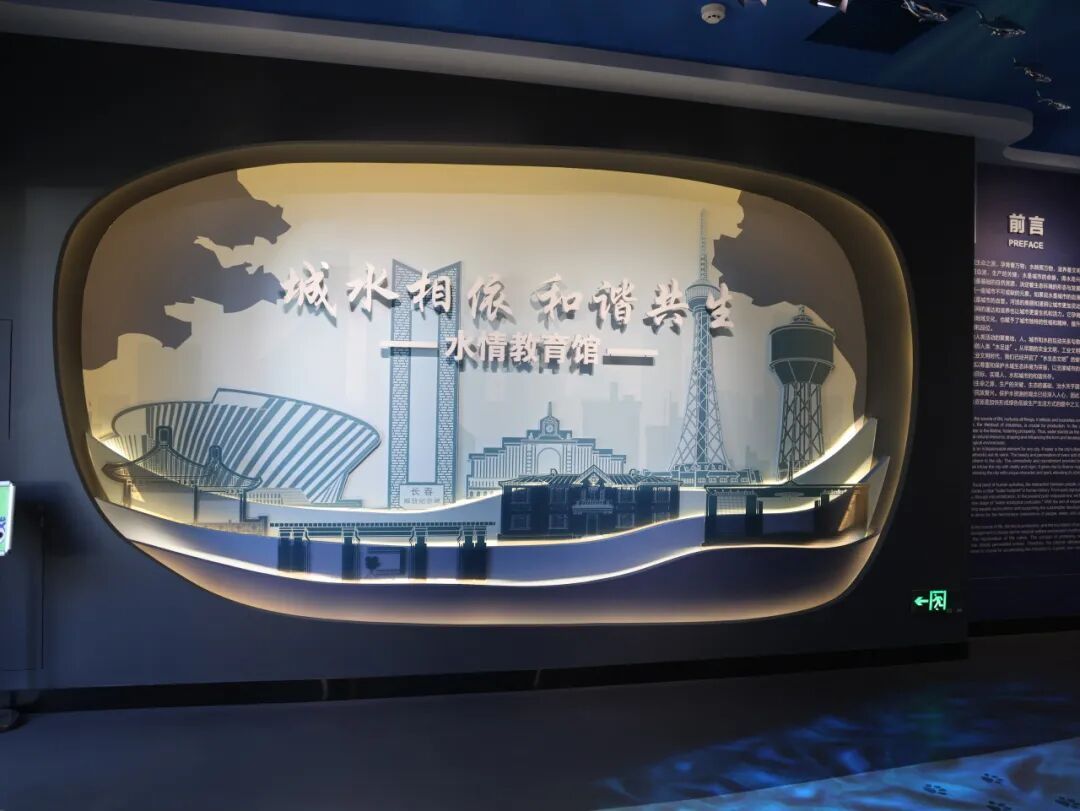

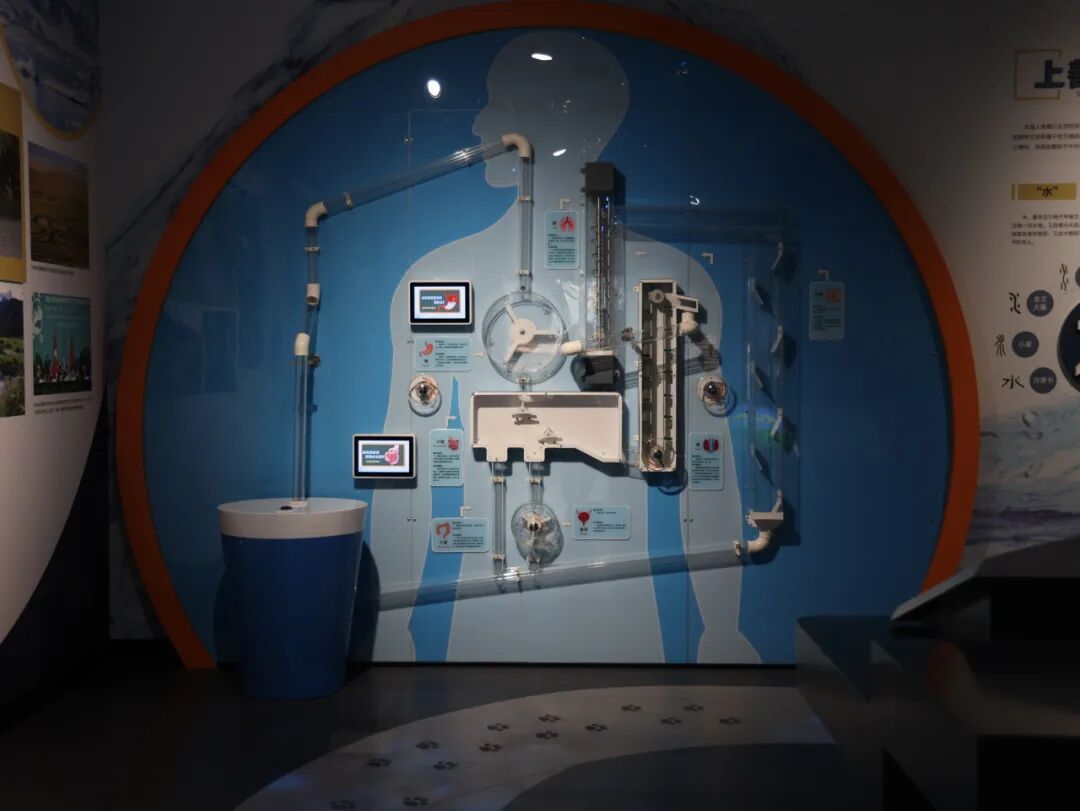

长春水文化生态园里,1932 年的老净水厂历经改造,锈迹斑斑的输水管道成了市民踮脚打卡的景观,闲置的净水设备变身科普展示品,原本沉寂的工业旧址,如今已是集休闲、教育、体验于一体的文化空间。考察组漫步其间,目光不时停留在那些 “变废为宝” 的老物件上 —— 旧阀门改造成的座椅、老管道搭建的艺术装置,手机镜头不时举起,记录下这些创意细节。

“原来‘老物件’也能玩出新花样!” 李可心轻抚着复古质感的阀门座椅感慨,“咱们校园里也有不少闲置的老机床、旧教具,完全可以借鉴这种‘修旧如旧、活化利用’的思路,让实训楼里的老设备开口‘讲故事’,把工业记忆变成学生能触摸、能感知的文化教材。” 大家脑海里已开始构思:未来给老机床标注使用年限与培养人才的故事,把旧齿轮、阀门改造成校园景观摆件,让闲置资源成为校园文化的 “新亮点”。

二、从 “工业精神” 中,挖到职业素养培育的活素材

走进长拖 1958 文创园,印在第三套人民币上的 “东方红” 拖拉机静静矗立在红色砖墙前,泛黄的生产图纸贴满展墙,玻璃柜里的工人手写日记、老旧机床零件,默默诉说着吉林制造的奋斗岁月。考察组围在展品旁,有人俯身端详零件纹路,有人对着老图纸驻足沉思,眼神里满是对工匠精神的触动。

“这就是最生动的职教教材!咱们的学生需要知道吉林制造的荣光,需要传承这种‘爱岗敬业、精益求精’的工业精神。” 大家轻声交流着共鸣,李可心表示,把这种奋斗故事、技术能手的成长印记融入课堂,比单纯说教更有感染力,能让学生从心底认同职业价值,树立职业自信。 将行业精神与校园文化深度融合,让职业素养培育更接地气、更有温度,成为大家的共识。

三、从 “新旧共生” 中,悟到文化建设的新逻辑

新民大街上,百年油松的枝叶拂过历史建筑的屋顶,伪满国务院旧址内透着厚重的岁月感,而街角的动漫书店、年轻学子的欢声笑语,又为这条老街注入了青春活力。“历史厚重感” 与 “时代新鲜感” 的碰撞,让考察组驻足良久。

看到穿着校服的学生在历史建筑旁讨论文创产品,大家豁然开朗:校园文化建设不能“闭门造车”,也不能固守传统,要像新民大街这样,既守护好职教文化根脉,又贴近学生需求创新形式。让学生参与校园文创设计、自主策划文化活动,让校园文化既有 “职教底蕴” 又满是 “青春气息”;借鉴历史建筑与现代生活场景的融合思路,让校园每一处空间兼顾育人功能与文化氛围,这些想法在大家心中逐渐清晰。

四、从 “细节设计” 中,获取文化落地的实践方法

无论是水文化生态园里 “一步一景皆有故事” 的布置,长拖 1958 文创园里 “手账式” 呈现的历史细节,还是新民大街上 “历史解说牌与休闲座椅结合” 的巧思,都让考察组在自主观察中,捕捉到文化落地的 “实用技巧”。

考察组一致认为,文化空间打造要 “小而精”,避免大而空;文化内容呈现要 “接地气”,多用故事代替说教;文化载体设计要 “重互动”,让学生能参与、愿体验。这些从实践中提炼的方法,为学校后续优化校园文化场景、丰富文化载体提供了清晰指引,也让 “文化育人” 从理念走向实践有了更具体的路径。

李可心在考察交流中强调,这次考察不是简单的“打卡”,而是一次思想的碰撞、思路的拓展。考察组收获的不仅是具体的方法技巧,更重要的是对 “职教文化如何育人” 的深度思考。未来,学校将把这些学习成果转化为校园文化建设的具体行动,让文化真正成为滋养学生成长的 “沃土”,助力培养更多 “德技并修” 的职教人才。

初 审:林安桐 复 审:杨晓明 终 审:段世娇

考察现场

考察现场

考察现场

考察现场

考察现场

考察现场

考察现场

考察现场

考察现场